鍵の事で困っていませんか?

鍵の管理が面倒で

なんとかしたい

鍵が見つからなくて

家に入れない

一人暮らしだから

セキュリティが心配

金庫の暗証番号

なんだったかなぁ

どんな鍵でもお任せください!

キーホースが解決します!

「鍵を落として家に入れない」「鍵が壊れて回らない」「(車の)(バイクの)鍵を閉じ込めてしまった」「金庫の暗証番号がわからない」「防犯性の高い鍵に取り替えたい」「入退室管理がしやすい鍵にしたい」など、キーホースでは多様な鍵のお困りごとに対応しております。また、鍵だけでなく、ドアノブやドアクローザーにも対応しています。

鍵を開けたい

玄関の鍵や自動車、バイク、金庫、スーツケース、家具などあらゆる鍵の解錠に腕の確かな鍵屋が素早く無料出張致します!

鍵を修理したい

鍵の中折れ、鍵穴にささらない、回らないといったシリンダーのトラブルからドアノブ、玉座錠のがたつき・ぐらつきなどを修理・調整致します。

鍵を交換したい

古くなった・壊れた、紛失による家の鍵交換はもちろん、マンションのオートロックの鍵交換、空き巣対策の防犯錠・ディンプルキーへの交換をご検討でしたらぜひ鍵屋にご相談下さい。

鍵を取り付けたい

玄関の防犯面を強化したい、部品がなくて交換できない、徘徊を防止したい、オフィスの入退室管理を楽にしたい等、鍵を追加することによってあらゆるお悩みの解決が可能です。

鍵を作りたい

鍵をお持ちでなくとも鍵穴から新しく鍵を作製致します。複製対応が困難なディンプルキーなど防犯性の高い鍵も対応致します。また、イモビライザーキーも一部対応する事が可能です。

家や建物の鍵トラブル

玄関・室内ドア・門戸・自動ドア・窓の鍵・シャッターなど、家庭内での鍵のお困り事を解決します。開錠・修理・交換・取り付け、何でもご相談下さい。

車の鍵トラブル

車の鍵を失くしてしまっても、現場へ駆けつけお作りし、即日お渡しが可能です。閉じ込めによるインロックの解錠、トランク・コンテナなどのドアロックの解除も鍵屋にお任せください。

バイクの鍵トラブル

原付、オートバイ、ビッグスクーターなどバイクの鍵紛失やメットインへの鍵とじ込みでお困りなら出張鍵屋をご利用下さい。鍵の作成も現場で行いその場でお渡し可能です。

金庫の鍵トラブル

ダイヤル忘れ、故障、シリンダーを変えたいなど、家庭用から業務用まで金庫のカギ開けや交換、鍵の作成に対応しています。テンキーやマグロックの金庫もお任せください。

その他の鍵トラブル

会社や学校等でお使いのロッカーやキャビネットの引き出し、スーツケースのダイヤルロックの開錠、などなど、多種多様な鍵に対応しています。駅、空港にも出張致します。

ドアノブ・ドアレバー

回らない・ぐらつく、外れるなど故障したドアノブの修理や交換はお任せ下さい。玄関ノブはもちろん、お風呂やトイレなど室内用ノブの交換もすぐ対応します。

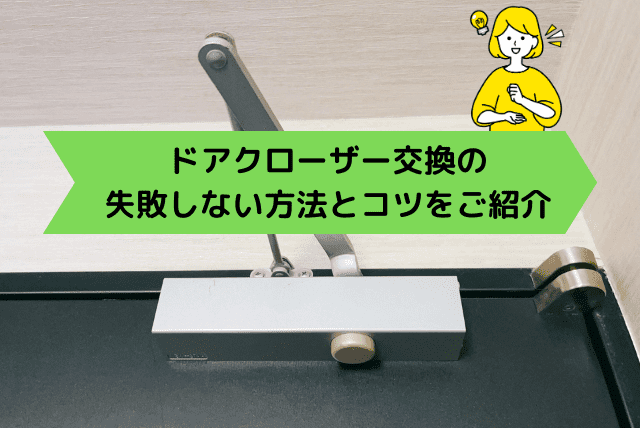

ドアクローザー

扉の開け閉め時の音がうるさい、油漏れするなどドアクローザーの交換に対応しています。ドアクローザー交換も鍵屋にお任せ下さい。

キーホースが

選ばれる

4つの理由

スタッフは防犯の資格を保有

スタッフは防犯の資格を保有

厳しい研修をクリアし、鍵に関する深い知識と豊富な経験を備えた優秀なスタッフがどんなトラブルも解決致します。技術だけでなく、お客様に心から満足して頂けるサービスをご提供するため常に正確・誠実さを心がけております。

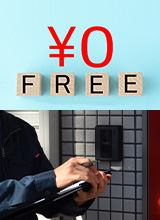

3つの無料と明朗会計

3つの無料と明朗会計

当社の出張サービスでは、出張料・お見積り料・出張前キャンセル料は発生致しません。

また、事前に実施するサービスの内容をご確認頂き、お見積りをご提示させて頂いてからサービス施工致しますので、不明な追加料金などは請求致しません。

365日年中無休で全国対応

365日年中無休で全国対応

全国各地の常駐スタッフ・当社の提携鍵屋さんが北海道から沖縄まで日本各地で起こった鍵のトラブルに、 ゴールデンウィーク・お盆・年末年始など問わず365日体制で急行致します!お困りの際はぜひ当サービスをご利用下さい!

緊急出張・深夜対応OK

緊急出張・深夜対応OK

「今すぐ鍵を開けて欲しい!」「日中は時間がないから深夜対応して欲しい」そんなご要望にお応えするために、当サービスでは深夜の作業にも対応いたしております。

まずはお気軽に当社コールセンターまでお問い合わせ下さい。

鍵の出張サービス

の流れ

ご依頼

鍵トラブルが発生したらお電話にてお問い合わせください。コールスタッフが内容を伺います。

現地に出張

出張費0円で当社の鍵専門スタッフがトラブル現場へ急行いたします。

お見積り

カギの状態を確認してから、お見積りを行います。お見積りは無料です。

作業開始

鍵トラブルに合った作業を行い、迅速に問題を解決します。

お支払い

お見積り以降の追加料金は一切発生しません。クレジットカードでのお支払いも可能です。

サービス料金について

出張専門の鍵のキーホースでは、現場への出張費0円・お見積り費0円のサービスを行っております。

現場にてカギの確認を行った後に確定の作業料金をお見積りし、お客様が料金にご納得いただいてから作業に入ります。作業後の不明な追加料金は一切ございませんので、一度家族と相談したいという場合でもお気軽にお依頼ください。

- 本サイトの表示価格は全て【税込表記】とさせて頂いております。

- カギの種類や防犯性、取り付け箇所等により料金が異なってくるため、本サイトやお電話では最低料金からのご案内をさせていただいております。ご了承いただけますようお願い申し上げます。

- 鍵開け

- 8,800円~

- 鍵の修理

- 8,800円~

- 鍵の交換

- 11,000円~

+部品代

- 鍵の新規取付

- 16,500円~

+部品代

- ドアノブ交換

- 11,000円~

+部品代

上記価格は主なサービスの基本価格です。

上記以外のサービスの料金については

「料金案内」のページをご確認下さい。

お支払い方法

お支払いには「現金」または「クレジットカード払い」をご利用いただけます。突然の鍵トラブルで手持ちのお金がないといった場合でも、クレジットカードでのお支払いできるので安心です。

- 一部地域では対応できない場合がございますので、予めお電話にてお問い合わせくださいませ。

対応エリア

キーホースのサービスは

全国各地の鍵トラブルに対応!

「鍵を失くした」「鍵を閉じ込めた」「鍵が壊れた」などのお困りに、電話一本で現地へ駆け付けてその場で作業を行います。

家の玄関の鍵交換はもちろん、会社のドアノブ交換、外出中の車のインロック、バイクの鍵作成などを受け付けております。

- スタッフの状況により一部地域では対応出来ない場合がございます。詳しくは、0120-955-127までお問い合わせ下さい。

- 出張拠点全国600ヶ所以上

- 解決実績(約)48,800件/年

- お客様満足度97%以上

「鍵を失くした」「鍵を閉じ込めた」「鍵が壊れた」などのお困りに、電話一本で現地へ駆け付けてその場で作業を行います。

家の玄関の鍵交換はもちろん、会社のドアノブ交換、外出中の車のインロック、バイクの鍵作成などを受け付けております。

- スタッフの状況により一部地域では対応出来ない場合がございます。詳しくは、0120-955-127までお問い合わせ下さい。

北海道から沖縄まで、順次エリアを拡大しております。

お住まいの地域が対応しているか確認されたい場合は

「対応エリア」のページをご確認下さい。

お客様の声

神奈川県厚木市・A様

防犯性が良く、なるべく安い鍵が良かったので色々と説明を受けながら納得のいく製品を選ぶことができました。クレジットカードが使えたので助かりました。

神奈川県横須賀市・O様

家の中にいると何度か玄関の鍵が開く音がして心配で家を空けることができませんでしたが、2か所とも防犯性の高い鍵に交換できたので安心できました。

埼玉県川越市・I様

自宅で教室を開いていて色々な人が出入りするので鍵を付けたいと思っていました。お客さんが来たときにリビングに鍵をかけておけばプライベートが守れて安心です。

東京都世田谷区・N様

バイクのシートに鍵を入れたまま閉めてしまい、シャッターも閉めてしまっていたのでどうすることもできずお願いしました。丁寧な対応で早く終わり良かったです。

カギのキーホースでは、これまでの施工実績や

お客様から頂いたご感想を公開しております。

詳しくは「施工事例」のページをご確認さい。

よくある質問

電話後、どれくらいの時間できてもらえますか?

最短60秒で出動!

まずはご依頼のお電話を頂きましたら、お客様のお名前・電話番号・ご依頼先の住所などをお聞きし、最短60秒で近くの鍵スタッフが出動いたします。

駆け付け最短15分!

鍵のスタッフは年中無休で対応エリア内を巡回しており、自社コールセンターと自社スタッフの素早い連携により最短15分でご依頼先に駆けつけます。

鍵の交換は、ドアの錠前やシリンダーの種類によって取り付けられる部品が違います。キーホースでは、玄関だけでなく室内のドア・スライドドア・ドアノブ(玉座)・サムラッチ錠など様々な交換製品を在庫で持っていますので、すぐに駆けつけその日のうちに鍵交換もいたします。

鍵を紛失して困っている、すぐに鍵を交換したいといったお悩みもキーホースが解決いたします!

お支払いはどのような方法がありますか?

様々なお支払い方法に対応しています

- 「銀行口座からおろさないと手持ちの現金では足りない」

- 「財布を家に忘れてしまったので後で支払いたい」

など、鍵のトラブルは突然起きることが多いため、現金支払い以外にも様々なお支払い方法をご用意しています。

お支払い方法一覧

- 現金支払い

-

- クレジットカード支払い

- VISA/MasterCard(マスターカード)/American Express(アメリカンエキスプレス・AMEX)/Diners Club(ダイナースクラブ)/など。

- 一部地域では、クレジットカードをお使いになれない場合があります。予めご了承ください。

-

- NP後払い

- 全国のコンビニエンスストアほか、郵便局・銀行・LINE Pay 請求書支払いでのお支払いが可能な後払い決済です。後日ご請求書がお手元に届きましたら、14日以内にお支払い手続きを行ってください。 NP後払いは上限10万円までとなります。

依頼は管理会社でも対応してもらえますか?

管理会社様からのご依頼にも対応

鍵交換は個人のお客様はもちろんのこと、管理会社様やオーナー様からのご依頼にも対応しています。今はディンプルキーやオートロックなど防犯面を重視して物件を選ばれる方が多いため、ワンルーム・アパート・マンション・ビルなどの管理物件の価値を高める目的での鍵交換依頼が増えています。

- 管理物件の入居・退去のタイミングで鍵を交換したい

- 入居者が鍵をなくしたため、新しい鍵を取り付けたい

- 鍵の交換コストを抑えていきたいので、カードキーを考えている

- すでにあるエントランスにオートロック錠を後付けしたい

- マンションの全戸の鍵をディンプルキーにする

上記のような鍵の交換実績もございますので、お気軽にご相談ください。

見積もりはいつ提示されますか?

作業前にご提示いたします

弊社鍵専門スタッフが現場到着後、お客様からお伺いした内容や現場の状況などを確認し、最適なご提案とお見積りをご提示いたします。

お客様がご納得いただいてからの施工開始となりますのでご安心ください。

見積もり後の追加請求はありますか?

追加請求はありません

お見積り後に追加請求をするようなことは一切ございません。必要な金額は必ずお見積り時点でご提示。

弊社では、お見積り金額=最終金額となっております。

見積もり料、出張費は発生しますか?

見積もり・出張費無料!

弊社では、お見積り料・出張費無料となっております。

特に鍵交換など、設置されている鍵やドアの状況などによって金額が異なりますので、ご相談いただければ現場まで出張(無料)して、状況を確認しお見積り(無料)を出させていただきます。お気軽にご相談ください。

営業時間はいつですか?

施工は、深夜・早朝も対応

施工に関しては、深夜・早朝でも対応可能です。

- 深夜や早朝(21:00~7:59)に作業を行う場合は、夜間早朝料金¥5,500(税込)を別途頂戴いたします。

万が一の場合にアフターフォローはありますか?

キーホースは、2つの保証が付いているので安心です。

1年間の無料工事保証

弊社で鍵の取り付けや交換などをさせていただきましたら、1年間の無償工事保証を付けさせていただきます。

もしも施工した後1年以内に何か不具合が発生しましたら、無償でご対応いたします。

- 保証適用の詳細については弊社保証基準に拠るものとします。

1年間の無償商品保証

鍵の交換や取り付けを弊社で施工させていただいた部品に関して、1年間の無償商品保証を付けさせていただいております。

一般的に鍵を店舗やインターネットで購入しても、鍵の保証はついていません。キーホースなら施工した後1年以内に、部品に不具合が出た場合に保証いたします。

- 保証適用の詳細については弊社保証基準に拠るものとします。

お役立ち情報

カギのキーホースでは、鍵のトラブルやお困り事についての役立つ情報を公開しています。

他のお役立ち情報を確認する