扉が閉まるスピードが速い!ドアクローザーの不調の原因や調整方法を解説

「ドアが閉まる速度が以前よりも速くなった」、「閉まるときにバタンと大きな音をたてるようになった」、という違和感を覚えることはないでしょうか。実は、こうした違和感はドアクローザーの調整によって解消される可能性があります。

そこで、この記事ではドアクローザーの概要をはじめ、トラブルが起こる原因、自分でできる調整方法や注意するポイントなどを紹介していきます。

目次

そもそもドアクローザーとは?

そもそもドアクローザーとは、どのようなものなのでしょうか。次から、概要・役割・閉扉速度調整について紹介します。

ドアクローザーの概要

ドアの上部にはドアクローザーが付いています。ドアクローザーとは油圧ポンプによってドアの開閉速度を制御する装置のことです。この装置によって、ドアを閉めるときに適切な速度にすることができるのです。ただし、ドアクローザーといってもいくつか種類があります。多くのドア(開き戸)で使われているのがスタンダード型とパラレル型です。

ドアクローザーの役割

ドアクローザーの役割は、ドアがゆっくりと閉まるように調整することです。ドアクローザーが付いていないと、勢いよくドアが閉まってしまいます。その結果、大きな音が出てしまったり、ドアに指や体を挟んでケガをしたりする可能性が出てくるのです。

しかし、ドアクローザーがあることでこれらの事態を避けることができます。また、ドアへの衝撃を軽減させることができるため、ドアが劣化するのを防ぐことにもつながるでしょう。

閉扉速度の調整

ドアクローザーの多くは、2つの区間に分けてドアの閉扉速度を設定することができます。第一速度区間は「全体的な速度」、第二速度区間は「閉じ際の速度」設定になっています。90°開いた状態から閉まるまでの適正速度は約5〜8秒です。2つの区間の速度の差が大きいと、トラブルや思わぬ事故の原因になります。また、第二速度区間は第一速度区間のほうが遅く閉まるように設定するほうがよいとされています。2つの区間の速度調整ができる場合は、ドアクローザーに最低2つの速度調整弁が付いているのが一般的です。

ドアクローザーにトラブルが起こる原因は?

ドアクローザーの異変やトラブルには原因があります。次から、説明していきます。

部品の摩耗や劣化

使用頻度などにも左右されますが、ドアクローザーの寿命は大体10〜15年前後です。これ以上経つと、内部部品の摩耗や経年劣化が進む可能性があります。こうなると、ドアクローザーの本来の働きが果たせなくなる場合があるのです。例えば、ドアを閉めるときにドアクローザーがギイギイという異音を発する場合は要注意です。寿命がきている可能性が高いといえるでしょう。寿命がきているにもかかわらず、使い続けていると、ドアに指や体を挟んでケガをする可能性があるので危険です。

ドアを閉める際の負荷による故障

ドアクローザーが付いていれば、ドアに力を加えなくても油圧ポンプの力によって自動的に閉まります。それにもかかわらず、強い力を加えてドアを閉める行為が繰り返されると、スプリングや油圧機構などの内部部品に負荷がかかってしまいます。その結果、故障してしまう可能性が高まってしまうので注意しましょう。

ドアクローザーの調整は自分でもできる?

ドアが閉まる際、スピードが前よりも早くなったり、おかしな音を立てたりするようになったらドアクローザーが原因である可能性があります。そのようなときは、ドアクローザーの調整弁を調整すれば解決できる場合が多いのです。

ドアクローザーにはさまざまな種類や製品がありますが、基本的な調整方法は変わりません。たいていのドアクローザーには、側面などに調整する方法が記載されています。また、やり方も比較的簡単であるため、特に専門的な知識がない人も自力で調整することができるでしょう。

ドアクローザーの調整に必要な工具

ドアクローザーを調整するためには、プラスもしくはマイナスのドライバーが必要になります。これらのドライバーでドアクローザーの調整弁の役割をするネジを回して調整しますので、あらかじめネジの溝を確認して、合うものを選びましょう。

ドアクローザに「優良住宅部品(BL部品)」のシールが貼ってある場合は、専用工具を使用して専門家が調整することを前提とした商品であるため、自力での速度調整ができなくなっています。

これは、「ドアが閉じる速度のバラツキによる思わぬ事故を防ぐため」で、専用スパナを使用しないと調整弁を回せないようになっています。

ドアクローザーにBLマークが貼ってあったり、調整弁のネジの頭がどう見ても「+」や「-」の溝を備えていない場合は、管理会社や住宅供給者に問い合わせて下さい。

BL認定を受けているドアクローザーメーカーは3社で、

- リョービ株式会社

- 日本ドア―チエック製造株式会社

- 美和ロック株式会社

となっていますが(※2022年10月現在)、既にドアクローザー事業から撤退している美和ロックは「美和ロックのサービス代行店に連絡して欲しい」と述べています。

また、一般財団法人ベターリビングの方でもお客様相談室を設けており、そちらでも相談の受付をしています。

ドアクローザーはドアの上部に付いているため、背が届かない人も多いでしょう。また、届いたとしても、足元がグラグラとした状態での作業はケガの原因にもなります。必ず脚立や踏み台を用意し、安定した状態でネジの調整を行うようにしましょう。

【閉まるスピードが速い】ドアクローザー

ドアが閉まるスピードが速いドアクローザーの調整方法について、次から3ステップに分けて解説していきます。

ステップ① 油漏れの確認

ドアクローザーは油圧ポンプによってドアが閉まる速度を調整しています。油が漏れていると、速度を調整することが難しくなり、急に閉まるようになるのです。そのため、不調の原因が油漏れにあるのであれば、速度調整弁を調整するだけでは解決することができません。ドアクローザーそのものを交換する必要があるのです。

油漏れの場合はドアクローザー本体の上下、主軸からドアにつたって油が染みています。ドアの上部から油が出ていないか、確認するようにしましょう。

ステップ② 速度調整弁の確認

ドアクローザー本体の側面の、ドアノブがある側に速度調整弁が付いています。機種によって調整弁の数は違い、1個のものもあれば3個のものもあります。

調整弁と言っても、ただの大きなビスのようにしか見えませんので、ドアクローザーの側面をよく見てみて下さい。大きなビスの頭部のようなものの側に数字が刻印されていたら、それがドアクローザーの調整弁です。

側に刻印されている数字は速度の区間を意味していて、2つ以上調整弁があるドアクローザーは、区間を分けて速度を調整することが可能になっています。

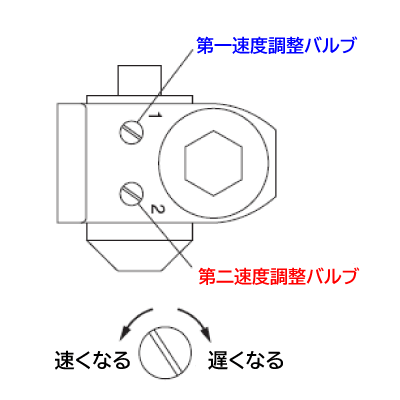

数字「1」は閉まり始め、いわゆる「第一速度区間」を調整します。数字「2」は中盤、第一速度区間のあとからドアが閉まるまで、あるいは閉まる直前までの「第二速度区間」を調整します。数字「3」がある場合はラッチング・アクションと言ってドアを閉める直前の速い区間の調整ができます。

調整弁が1つしかないドアクローザーは、年代の古いものが多く、1つの調整弁で全体的な閉まるスピードを調整するようになっています。逆に最近のドアクローザーには必ず2つ以上の調整弁がありますので、調整弁が1つしかない場合は、2つ以上の調整弁があるドアクローザーへの交換を検討したほうがよいと言えます。

ステップ③ 調整弁を左右どちらかに回す

調整弁は左右どちらに回すかによって、速度が変わってきます。基本的には速度調整弁のネジを右(時計回り)に回すと、速度が遅くなるような構造になっています。逆に、速度調整弁のネジを左(反時計回り)に回すと、速度が速くなります。

また、調整弁が3つ以上ある場合は、1→2→3の順でネジを回していくようにしましょう。ただし、メーカーや機種によっては逆の場合もあるので必ず取扱説明書などで確認するようにして下さい。

調整する際の目安は、ドアを90°に開いた状態から5〜8秒ほどで閉まる速度です。ネジを回す際は、一気に回すと故障や事故の原因になります。少しずつ回して、目安の速度に近づけていくようにしましょう。

【閉まる直前に急な加速を見せる】ドアクローザーの調整方法

ドアクローザーの速度調整弁で調整したにもかかわらず、ドア速度が速いままということがありますが、これは取り付けミスが原因であることがほとんどです。トラブル解決には、次のような作業が必要になります。

ステップ① リンクの取り付け方を確認する

リンクとドアの位置を確認しましょう。もしアームとドアが平行になっていてリンクが斜めになっていたら、取り付けミスです。リンクが斜めになっていても故障の原因にはならないのですが、第二速度区間の調整ができなくなるため、調整後も急に閉まってしまうトラブルが解決されないのです。

ステップ② リンクとアームの連結を修正する

リンクが斜めになっている場合、アームとリンクの連結を直すことで正しい取り付けになります。まず、アームとリンクを接続するまえに、アームを手前に引き寄せるようにしましょう。リンクがドアと平行になるような長さにしてから、アームと連結させると、第二速度区間の調整が反映されるようになります。

ドアクローザーを調整する際の注意点

ドアクローザーの調整をするときは、慎重に速度調整弁のネジを回すことが大切です。ネジは軽い力でも十分締まるようになっています。それにもかかわらず、強い力で一気に回してしまうと、締まり過ぎて動かなくなる可能性が出てくるのです。

締まり過ぎた状態になると、あとからの調整がしづらくなります。逆手に、一気にネジを緩くしてしまうのも要注意です。場合によっては、ドアクローザーからネジが外れてしまう可能性があるからです。

実は、ドアクローザーはいったんネジが外れると、元に戻すことはできません。こうなると、ドアクローザーそのものを交換する必要が出てきます。

さらに、先述のとおりネジの近辺から油が漏れている場合は故障のサインです。油漏れは経年による修理不可能な故障ですので、交換するしかありません。

また、風が強い日は風力が影響して、調整に関係なく速く閉まる可能性があります。こうなると、正確な速度調整が難しくなります。ドアやドアクローザーそのものへの影響も大きくなりますので、ぜひ別の日に調整するようにしましょう。

うまくドアクローザーを調整できない!どうすればいい?

ドアクローザーはドアの上部に付いています。そのため、背の高さによっては「手が届かない」、「ネジが見えないので調整がうまくいかない」、などという場合があります。

また、ドアクローザーに関する知識がなく、自力で調整できるかどうか不安だと感じることもあるでしょう。このような場合は、プロの業者に依頼するのがおすすめです。

鍵屋は鍵トラブルの業者なので意外だと思われるかもしれませんが、ドアクローザーの調整も行っています。ドアが閉まる速度など、希望に合わせて調整することが可能です。

ドアクローザーの交換は素人が自力で行うのは難しいものです。例えば、古いタイプのドアクローザーの場合、もう生産が終了していることもありますし、メーカーが廃業してしまっている場合もあります。このような場合、素人がドアに合う適切な互換品を用意するのは厳しいでしょう。

その点、鍵屋なら油漏れなどのトラブルが見つかった場合でも適切な後継商品や万能型を探し出し、速やかに交換することができます。

また、先述したようにBL認定のドアクローザーでは調整弁のネジが特殊な形状になっていて、専用スパナがないと回せないようになっています。調整に必要な専用工具は、管理会社などに渡されることになっているので、速度調整などをしたくなったら、管理会社などに連絡してみて下さい。

ドアクローザーの構造と調整方法を理解してトラブルを解決しよう

ドアの閉まるスピードが速い場合、ドアクローザーの速度調整弁を少しいじるだけでトラブル解決につながる可能性があります。しかし、速度を調整したにも関わらず、ドアが閉まる速度に改善が見られなかったり、閉まる直前に急に早くなったりする場合は、ドアクローザーの取り付け方が間違っている可能性があります。

自分で速度調整するのが不安な方や、不具合の原因がわからない方は、一度「鍵屋」にご相談下さい。鍵屋キーホースでは年中無休でスタッフがトラブル解決にお伺いできますし、万一修理ができない場合でも交換用の在庫があれば即日で交換が可能です。

作業開始前に必ずお見積りを出しますので、初めての方でも安心してご依頼いただけます。気軽にお電話ください。