鍵の種類や鍵穴一覧【玄関・引き戸・勝手口など】画像で解説!

玄関の鍵、金庫の鍵、部屋の鍵・・・

鍵は私たちの生活になくてはならない存在ですよね。

そんな身近な鍵のこと、あなたはどこまでご存知でしょうか。

見た目は単純に見えてしまう鍵ですが、実はとても複雑で精密にできており、種類もたくさん存在しています。

この記事では、生活に欠かせない鍵の種類や名称にスポットライトをあててご紹介していきます。

身近な鍵のあれこれを知って、お家の玄関、勝手口などの防犯対策の一助になれば幸いです。

目次

シリンダーの種類や名称

シリンダーとは、鍵を抜き差しする鍵穴の部分のことをさします。

シリンダー内部には外筒と内筒が存在し、そのシリンダー専用の鍵をさし込むことで内筒が動き、鍵をかけたり開けたりすることができる、という仕組みになっています。

シリンダーにも様々な種類がありますが、ここからはそんな、シリンダーの種類について解説していきます。

ピンシリンダー

ピンシリンダーは、子鍵のギザギザ部分が片方だけにある鍵のことをいいます。

ピンシリンダー内部にはピンタンブラーという障害物が存在し、合わない鍵をさし込むとシリンダーの回転を防ぐ役割を担っています。

そこに専用の鍵をさし込むとピンタンブラーが鍵の凸に合わせてぴったりとはまり、ピンタンブラーのシャーラインと呼ばれるラインが合うことで、内筒を回転させることで解錠できる仕組みになっています。

ピン数が多いピンシリンダーは防犯性が高いですが、ピン数の少ないピンシリンダーはつくりが単純であるため防犯性能はとても低く、ピッキングだと早くて数秒で解錠されてしまうこともあります。

使用している鍵がピン数の少ないピンシリンダーである場合は、より防犯性能の高い鍵への交換や、補助錠を取り付けるなど、防犯の強化をおススメします。

ディスクシリンダー

ディスクシリンダーは今も多くの家で使用されていたシリンダーの一つです。

見た目の特徴は、子鍵の両側にギザギザの凹凸があり、鍵穴が縦方向の「くの字」になっていることが特徴です。

ディスクシリンダーの「ディスク(円盤)」は、シリンダーの中にあるタンブラーが円盤状であることが由来となります。

ピンシリンダーと違いタンブラーは内筒側にあり、合わない鍵を挿すと外筒に引っかかることで開かない仕組みになっています。

専用の鍵をさし込むとタンブラーが全て内筒側に収まり、シアラインが揃うことで解錠する事が出来ます。

価格も安く、修理も簡単ですが、ディスクシリンダーも構造が単純であるため、ピンシリンダーと同様に防犯性能が低く、過去に多くのピッキングの被害にあったシリンダーでもあります。

この鍵を使用されている場合も、防犯性能の高い鍵に交換しましょう。

マグネットシリンダー

マグネットシリンダーは、見た目はディンプルキーに似ていますが、タンブラーとキーに磁石が使用され、磁石の作用反作用の法則を利用していることが特徴です。

専用のキーをさし込むと、各タンブラーとさし込むキーの各極が反発しあい、内筒と外筒をまたいでいたピンが外筒におさまるため、解錠できるようになります。

マグネットシリンダーは、キーとタンブラーが接触する必要がなく、内筒にタンブラーが露出していません。

しかし、磁力が弱くなってしまったり、キーからマグネット自体が脱落するデメリットがあるので、防犯性能の高い鍵に交換しましょう。

ピッキングによる解錠方法が確立されたため、現在は廃盤になっております。

美和ロックのECシリンダーがあります。

防犯性能の高い鍵の種類

ご紹介してきましたように、「ピンシリンダー」や「ディスクシリンダー」は防犯性能が低く、特に玄関ドアに鍵が一つしか付いていない場合、上記のシリンダーだと犯罪者に狙われる確率が非常に高くなってしまいます。

大事な家を守るためにも、セキュリティ対策を強化するうえで防犯性能の高い鍵に交換しておくことをオススメします。

ここからはそんな、防犯性能の高い鍵の種類についてご紹介します。

ロータリーディスクシリンダー

美和ロック株式会社 WEB総合カタログより

ロータリーディスクシリンダーとは、ディスクシリンダーをより防犯性能の高いものに改良したもののことをいいます。

タンブラーが軸を中心に回転するように動くためロータリーディスクシリンダーと呼ばれています。

ロータリーディスクタンブラーを使用しており、鍵をさすとタンブラーの「切り欠き」というへこみの部分が、内筒から外筒へまたいで突き出ている、「ロッキンバー」と呼ばれる障害物の位置に揃うことで、ロッキンバーが内筒側へ引っ込み、解錠できるという仕組みになっています。

ピッキングに強く、防犯性能の高いシリンダーの一つです。

美和ロックのU9シリンダーが有名です。

ディンプルキーシリンダー

美和ロック株式会社 WEB総合カタログより

ディンプルキーシリンダーは、子鍵の平面にくぼみ(ディンプル)が入っている鍵を使用することで解錠するシリンダーのことをさします。

築年数の浅い戸建て住宅に使用されることが多いです。

シリンダー内部のピンが、上下左右斜めなど多方向についているものはピッキングに強く、防犯性能の高いシリンダーです。

美和ロックのPRシリンダー、GOALのV-18シリンダーなどが有名です。

▼関連ページ ▼関連ページ ▼関連ページウェーブキー

ウェーブキーとは、キー表面や裏面に波を打つような形の溝が彫られており、その見た目から「彫刻キー」と呼ばれることもあります。

これまでは主に高級車のキーとして使われてきましたが、現在は軽自動車のキーや金庫にも使われるようになってきました。

また、キーをさし込むときの感触が滑らかな点が特徴です。

しかし、シリンダー内部では、鍵の形状と同様の形を再現しなければならないなど、その精巧なつくりから、作成・複製に高い技術力が求められます。

防犯性能は高いですが、鍵を無くさないように細心の注意が必要な鍵です。

扉の錠前の種類

さて、ここからは「錠前」についてご紹介していきたいと思います。

錠前とは、鍵と錠をひとセットにした総称のことで、普段携帯し、鍵穴にさしこむ方のものを「鍵」、扉に内蔵されていたり、扉に設置されているといった施解錠装置一式のことを「錠」といいます。

一般的には錠のことも鍵ということが多いですが、正確にはこのように名称が付いています。

そんな錠前にも様々な種類があり、防犯性能や耐久性能も多様です。

錠前の種類を知ることで、ご自宅に合った錠前を探してみましょう。

空錠

空錠(からじょう)とは、鍵を用いて扉をロックする機能がない錠のことをさします。

ドアノブやレバーハンドルを回すだけで扉を開閉するもので、施錠機能がいらない室内に使用されます。

チューブラ錠

チューブラ錠は鍵の機構がチューブ状のケースに入った錠前で、握り玉のドアノブやレバーハンドルに使用されます。

レバーハンドルの多くはチューブラ錠で、トイレなどに使われる表示錠や空錠があります。

本締錠

本締錠(ほんじまりじょう)はデッドボルト(鍵をさして回したときに出てくる錠からでてくるかんぬき)のみを備えた錠で、鍵またはサムターンで解錠します。

種類は2つあり、ケースロックと呼ばれる、扉に彫り込むタイプのものと、面付(めんつけ)と呼ばれる、扉の内側に箱錠(鍵の装置がワンセットになったもの)を取り付けるタイプの2種類があります。

戸先鎌状

引き戸とは一枚の戸を左右どちらかに移動させて開く扉のことで、その引き戸の左右どちらかと接する壁の部分に設置する錠が戸先鎌錠です。

引き戸の戸先に取り付けてあるデッドボルトが鎌状になっているため、そう呼ばれています。

引き戸は防犯性能を高めるためにも、ディンプルキーに交換したり、補助錠を取り付けるといった防犯対策を行いましょう。

▼関連ページ召合せ錠

召合せ錠は戸先鎌錠とは違い、戸が両開きの玄関に使用され、戸と戸の真ん中に鍵を取付けるタイプの鍵となります。

ドアの隙間から工具をさしこまれたり、ガラスが張られた引き戸の場合、ガラスを割られてしまったり、扉の厚さが薄く鍵が短いためピッキングしやすいなど、引き戸の玄関には犯罪者に狙われやすいという面があります。

防犯性能の高いディンプルキーに交換したり、補助錠を取り付けるといった対策が必要です。

プッシュプル錠

プッシュプル錠とは、その名の通り、Push「押す」Pull「引く」動作で扉の開け閉めを行う錠前のことです。

プッシュプル錠はワンタッチでドアを解錠する事ができるため、お年寄りや小さなお子様にも操作しやすいのが好まれる点です。

また、基本的にシリンダーが2個装着されており、防犯性能も高い錠前です。

サムラッチ錠

株式会社GOAL WEB総合カタログより

サムラッチ錠(装飾錠)は戸建て住宅の玄関に使われるドアノブです。

親指(サム)を使って操作するとラッチボルトが引っ込み、ドアを開け閉めできます。

錠ケースが箱錠でない場合は、本締錠を別で取り付けることが多いです。

面付箱錠

面付箱錠は箱形の錠を室内側のドア面に取り付けることから面付箱錠と呼ばれています。

箱錠が室内側にあるため、バールのこじあけに対して非常に強く、高い防犯性能が特徴で、集合住宅などで多く取り入れられています。

ケースロック

一般的に、扉に錠を彫り込むタイプの本締錠のことをケースロックといい、レバーやノブとシリンダーが別になっていることが特徴です。

日本語では「箱錠」といい、強度・耐久性が共に高いため、多くのドアで採用されている錠前です。

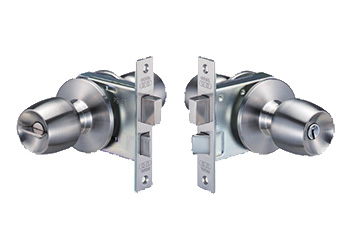

円筒錠

円筒錠は、握り玉と呼ばれるドアノブについている錠前の一つで、鍵穴がノブの真ん中にある、円形の錠前のことをいいます。

ドアノブの中にはシリンダー錠が組み込まれており、デッドボルトがないのが特徴です。

トイレや勝手口に使用されることが多く、室内側にあるドアノブ中央のユニバーサルボタンを中へ押し込むことでラッチボルトが固定され、室外側のノブが回らなくなることで施錠される仕組みです。

円筒錠はデッドボルトがないため、ドアノブ自体をもぎ取ってしまえば簡単にドアが開いてしまいます。

ラッチボルトの強度も低く、バールなどをドアの隙間からさし込み、ドアを破壊してしまえば簡単に室内へ侵入出来てしまうため、玄関には向かない防犯性能が低い錠であると言えます。

▼関連ページ ▼関連ページインテグラル錠

株式会社GOAL WEB総合カタログより

インテグラル錠はラッチボルトとデッドボルトが備わった錠前です。

勝手口のドアノブに使用されることが多く、デッドボルトが飛び出ることでドアを施錠します。

円筒錠と同じくドアノブごともぎ取られるとドアが開いてしまうので、防犯性能は低いです。

表示錠

表示錠は鍵が施錠されているかどうかを確認できる小窓が付いており、施錠時は赤、解錠時は青と表示される錠前です。

チューブラ錠・円筒錠・インテグラル錠の追加オプションとして選択できます。

主にトイレや浴室などに使用されることが多いです。

電子錠

多数の人が出入りするオフィスなどで、室内への出入りを規制したい部屋や重要な部屋に設置されることが多いのが電子錠です。

電子錠は電池によって施錠・解錠の一連の操作がなされてる錠で、機種も豊富にあります。

鍵を持ち歩く必要がないことから、鍵を無くす心配もなく、使用者の登録やオートロックの設定ができるなど多機能なため、鍵の管理の軽減も出来る事がメリットです。

しかし、電池が切れてしまうと一時的に操作ができなくなってしまうことや、設置費用が安価ではないこと、オートロックに設定していて鍵を持たずに外へ出た場合は、中から締め出されてしまうことで解錠作業などに余計な費用がかさんでしまうことがデメリットです。

株式会社イージスゲートより

電子錠の中でも株式会社「イージスゲート」から販売されているイージスゲートは、テンキー操作による暗証番号式やICカードなど、さまざまな解錠方法があります。

お年寄りや子供でも簡単に使える操作性となっております。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

私たちに身近な「鍵」には、こんなにたくさんの種類があり、防犯性能を高めるために日々進化しています。

鍵の知識を身につけることで、その扉や用途に合った防犯性の高いものを選択し、安心できる日常を過ごしましょう。

鍵トラブルでお悩みの方は365日年中無休の鍵屋キーホースにお任せください。

玄関や車、バイクの他にもロッカー、スーツケース、金庫などの鍵開けにも対応します。

作業前に必ずお見積もりをご提示し、お客様に納得いただいてからの作業になります。

豊富な実績と専門知識を持つスタッフが最短即日で駆け付けますので、お気軽にご相談ください。